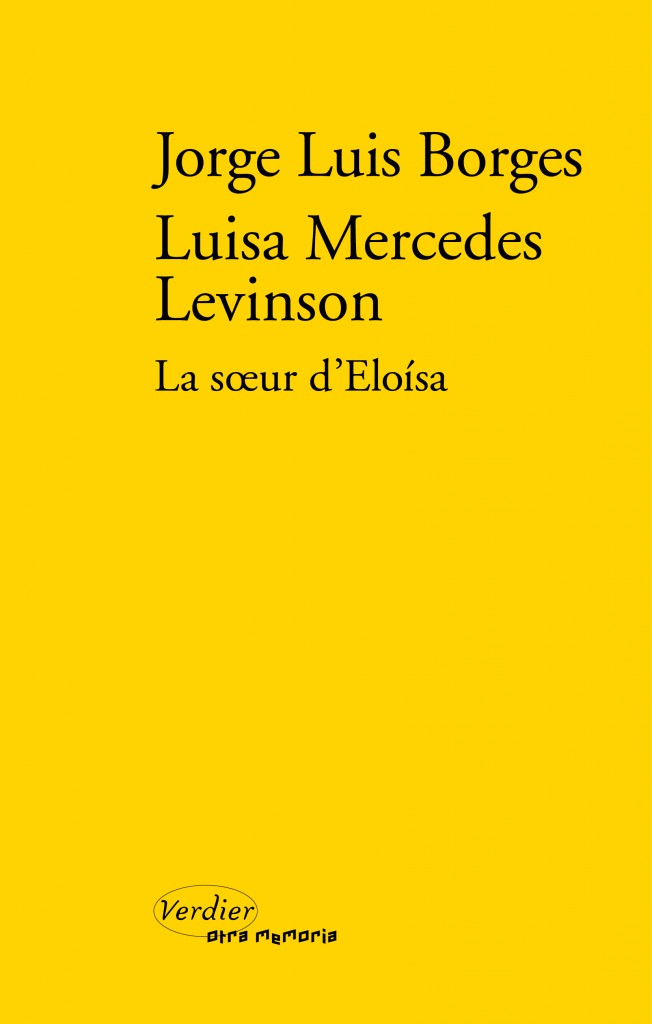

Jorge Luis Borges, Luisa Mercedes Levinson

La sœur d’Eloísa

Nouvelle. Traduction et postface par Christian Garcin

Collection : Otra memoria

64 pages

7,61 €

978-2-86432-385-3

mars 2003

La nouvelle – inédite en France – vaut surtout par la persistance des thèmes borgesiens qui la parsèment. On connaît le souci de l’indice qui caractérise les textes de Borges, son goût pour les romans policiers, les fausses pistes, les détails en apparence anodins parsemés çà et là et qui, une fois achevée l’histoire, prennent tout leur sens, entraînant parfois une relecture moins axée sur l’intrigue elle-même que sur les motifs récurrents qui la jalonnent. Labyrinthes, odeurs de chèvrefeuille, femmes inaccessibles, ou grandes propriétés silencieuses sont ici quelques-uns des motifs borgesiens qui portent sa signature. Mais il y a aussi, dans cette nouvelle comme dans bien d’autres qu’il a signées seul ou à deux (avec A. Bioy Casares par exemple), une espèce de dimension parallèle au texte lui-même, et que porte seul l’original espagnol.

Un peu comme si, dans les textes qui ne déclinent pas directement le thème, omniprésent chez Borges, du labyrinthe, le Minotaure qu’il porte en son centre faisait tout de même son apparition au détour de certains mots, montrait le bout d’une corne à travers le sens second de certaines expressions, dans l’ombre d’une tournure ambivalente. Il suffit alors d’ouvrir un dictionnaire : le sens premier de tel mot sera bien celui du texte, mais le sens second ou troisième aura parfois partie liée avec le taureau ou la tauromachie.

D’où le titre de « palimpseste borgesien » qui accompagne cette traduction.

Quinze années environ s’étaient écoulées, mais lorsque Jiménez m’annonça qu’il devait se rendre à Burzaco pour la prochaine construction d’une villa commandée par un certain Antonio Ferrari, ma première pensée fut pour Eloísa Ferrari, dont l’image immédiate et presque douloureuse se dressa soudain devant moi. Ensuite seulement put me surprendre le fait que l’honorable don Antonio, qui passait son temps au café à tirer des plans sur de vagues et vaines affaires, ait finalement pu rassembler la somme que représentait la construction de sa villa. Le fait me parut tellement extraordinaire que, pour ne rien imaginer de pire, je pensai à un héritage. Pendant ce temps, Jiménez m’expliquait qu’il s’agissait d’une grande villa, et que les Ferrari étaient très exigeants. Pour commencer, nous n’allions pas répéter à Burzaco le type 14 du bungalow californien, ni le type 5 en pierre de Mar del Plata, qui se sont considérablement multipliés et que le lecteur connaît déjà – ou habite peut-être. Jiménez, mon associé, était constructeur ; la chose exigeait un architecte. Je levai les yeux vers le diplôme qui était accroché au mur dans son cadre d’ébène ; c’était ce papier au sceau bleu et à l’écriture calligraphiée qui allait, après toutes ces années, me servir à revoir Eloísa.

— La demoiselle a des idées bien arrêtées, expliqua Jiménez. Puis, comme s’il pensait à voix haute : Elle a un goût très raffiné.

Il me paraissait naturel qu’il fût tombé sous le charme d’Eloísa. J’en profitai pour lui demander négligemment :

— Toujours mince et blonde ?

Il me regarda, l’air un peu surpris, avant de répondre.

— Je ne saurais dire. Ce que l’on remarque surtout, c’est la voix. Elle parle comme si rien n’avait de secret pour elle ; et du reste, c’est ce que tout le monde croit.