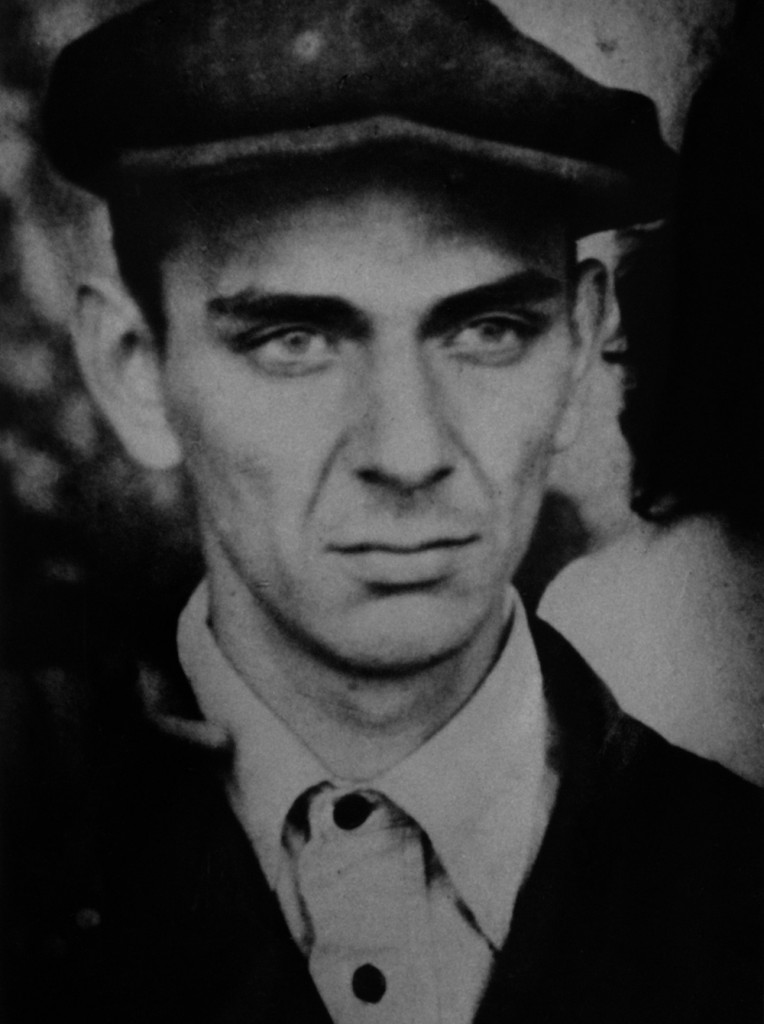

Iouri Dombrovski

« J’ai commencé à écrire ce roman à l’automne de l’année 1943, sur un lit d’hôpital, n’ayant en ma possession qu’un unique cahier d’écolier dont m’avait fait cadeau le médecin, et un porte-plume, ou plutôt un bout de bois sur lequel était attachée une plume. L’encre, je la fabriquais à partir d’iode, cela donnait une encre brune et me faisait penser à celles qu’utilisaient les moines et les clercs dans quelque xvie siècle. Économisant le papier, j’écrivais en lettres tellement minuscules, je serrais tant et tant les lignes et les caractères, qu’aujourd’hui je ne parviens à relire les manuscrits de cette époque qu’à travers une loupe. Mes jambes étaient paralysées, et j’étais obligé d’écrire d’abord couché puis assis. Le carton couvert de signes de différentes grandeurs avec lequel, dans les hôpitaux, les médecins testent l’acuité visuelle, me fut alors très utile. Luttant contre la faiblesse et l’ennui, incapable de sortir de ce lit, je ne pouvais que remuer sur place. J’écrivais donc mon roman. »

En 1943, l’auteur de ces lignes a trente-six ans. Son nom : Iouri Ossipovitch Dombrovski. Il sort de quatre ans de Kolyma. Sa peine devait être plus longue, mais au camp il devient paralysé des deux jambes, donc inapte au travail. On aurait pu l’envoyer sous terre. On l’envoya à l’hôpital. « Povizlo », il a eu de la chance, disait-on simplement. Avant cette arrestation-là, il y en a eu deux autres et il y en aura trois plus tard.

La première, en 1932, à Moscou. Iouri Dombrovski est étudiant en deuxième année à la faculté de théâtre, il a terminé des études de lettres. Et un jour, il se retrouve dans le bureau d’un interrogateur pour « avoir empêché par son action l’assemblée générale des étudiants de statuer sur une affaire importante ». Ladite affaire est une banale et sordide histoire d’étudiants, il y est question de beuverie, une femme est morte. L’instruction est ouverte, trois étudiants sont arrêtés. L’assemblée étudiante se réunit et propose de voter à main levée, au nom des principes, et avant que le tribunal ne statue, la mort des inculpés. Au nom des principes, Dombrovski s’y oppose, il y a débat, le vote n’a pas lieu. À son tour il est inculpé, condamné, envoyé en relégation, et le voilà au Kazakhstan, dans un petit chef-lieu d’abord, puis dans la capitale, la ville au nom de fruit : Alma-Ata, le Père-Pomme (car en langue kazakh, la pomme est masculine en dépit de ses rondeurs). Alma-Ata, où depuis des millénaires, tribus, caravanes et armées se croisent et laissent leurs ruines, leurs sépultures, leurs empreintes. À Alma-Ata, il enseigne, professe l’art dramatique, écrit.

En 1937, deuxième arrestation. « L’an 58 après la naissance de Josef Vissarionovitch Staline, le grand guide des peuples, c’est-à-dire l’an 1937 après la naissance de Jésus-Christ, année néfaste, torride, grosse d’un avenir terrifiant. » Ce sont les dernières lignes de son troisième roman, écrit plus de trente ans après, son œuvre majeure, et une des œuvres majeures de ce temps-là : La Faculté de l’inutile, qui précisément interroge, scrute ce temps « néfaste, torride » séparant la deuxième arrestation de la troisième. Ces années seront prises, comme jamais, dans la folie tatillonne des juges, l’accumulation des témoignages, les dénonciations et les dossiers d’accusation. Logique de faits, qui mis bout à bout deviennent indices, puis vérités, et les vérités, sentences. La parade : résister à la tentation de croire qu’un contre-témoignage annulera le témoignage. Courir, jamais en ligne droite et si possible, s’envoler. Écrire, non pour fuir – la fuite entre dans le langage des interrogatoires – mais pour, furieusement, s’arracher au sol, au piège, au marécage. Cette fois, quel est le motif de l’incarcération ? L’acte d’accusation relève du droit commun : « détournement de fonds appartenant à l’État ». À son arrivée à Alma-Ata, Dombrovski a été nommé directeur d’une école pour adultes. Après quelques mois, un contrôle financier dénonce un trou dans la trésorerie. Le nouveau directeur a « un passé » : pour ne prendre aucun risque, on l’arrête. Sept mois de cellule qui aboutissent à un non-lieu : l’instruction conclut à la culpabilité de ceux qui l’ont précédé. Mais le dossier Dombrovski, lui, s’enrichit de quelques feuillets.

À sa sortie de prison, on l’affecte à un nouveau poste : dans une école élémentaire, cette fois. Ses anciens élèves – certains vivent toujours à Alma-Ata – se souviennent encore de cet instituteur à l’allure surprenante, immensément long, maigre, au cou interminable, au nez d’oiseau, une grande mèche noire tombant devant les yeux. « Iouri Ossipovitch ne ressemblait en rien à un pédagogue. Il était toujours vêtu de manière désordonnée, sans l’ombre d’une cravate ou d’un pli au pantalon, une chemise délavée, et des lacets toujours défaits. Pendant les cours de russe, nous, les mômes, nous lui marchions littéralement sur la tête, et ce n’est que très rarement qu’il nous disait : silence !. Mais quand le cours de littérature commençait, nous restions aussi silencieux que l’eau dormante, aussi tranquilles que l’herbe du pré. La bouche ouverte, nous l’écoutions. C’était un homme très bon, jamais il n’élevait la voix, jamais il ne nous punissait. Au cours de russe, quand notre conduite le poussait vraiment au désespoir, il s’asseyait à sa table d’instituteur, et disait, mais très doucement : « Les enfants, qu’est-ce que vous faites ?

« Alors nous avions honte, et au bout de deux, trois minutes, il reprenait son cours . LeLiteratournii Kazakhastan publie les premiers chapitres d’un premier roman, qui restera inachevé : Derjavine (intitulé plus tard La Chute de l’Empire). Le thème en forme de question : peut-on être en même temps grand poète et collaborateur attitré d’une police d’État ? Dombrovski travaille, écrit, étudie les langues, le théâtre, l’histoire, la préhistoire, l’anthropologie, l’archéologie et entre comme collaborateur au musée d’Alma-Ata.

En 1939, à Moscou, se déroulent les grandes mises en scène des procès politiques, les reniements des accusés emplissent les colonnes des Pravda locales. C’est durant cette même année que va avoir lieu la troisième arrestation. Le Literatournii Kazakhastan a publié un article : « Le département de littérature étrangère de la Bibliothèque Pouchkine d’Alma-Ata », premier d’une série projetée sur « Les richesses culturelles du Kazakhstan ». La série n’ira pas plus loin : de l’avis des responsables, l’article « met en cause, de manière grossière, les bases de leur inlassable travail dans le cadre de l’activité prolétarienne de la Bibliothèque ». Il devient le point de départ d’une campagne de calomnie systématique contre son auteur, qui conduit en fin de compte à l’arrestation de celui-ci. Cette fois, Dombrovski est envoyé rejoindre les convois surpeuplés qui, cette année-là, roulent, venant de partout, vers le nord. Première expérience des camps de travail, et de la loi des droits communs. L’Allemagne hitlérienne envahit l’Europe, l’Histoire déferle. Dombrovski est zek parmi les zeks (détenus des camps). Ses jambes se paralysent et refusent de le porter. Nous revenons alors à la phrase initiale, à l’écriture du roman, son premier grand texte achevé : Le Singe vient réclamer son crâne. Iouri Dombrovski ne raconte pas le camp. À l’époque, c’était impensable, et même quand les temps s’adouciront, il ne le fera jamais : pour lui, le quotidien du camp n’est pas objet d’écriture, seule l’est la question que pose la possibilité de son existence. Loin en amont et loin en aval de son espace géographique, et à condition de s’arracher impérativement au présent, de conjuguer ensemble tous les temps. En pleine invasion allemande, à peine sorti, et par miracle, du camp, Dombrovski n’écrit ni sur le stalinisme (jamais on ne retrouvera d’ailleurs ce terme sous sa plume) ni sur une guerre de partisans dont il a été « administrativement » éloigné, il se met à inventer, à l’encre couleur d’iode, un pays d’au-delà des frontières qu’il n’a jamais franchies, et qu’il ne franchira jamais. Un pays occupé par une armée à croix d’« araignée noire » et qui du jour au lendemain, bascule de la démocratie à la collaboration, de l’intelligence à la veulerie. Il invente une famille autour de laquelle tout est pareil ou presque mais où rien ni personne ne se ressemble plus.

En 1945, la guerre est finie, la guerre patriotique. Le fascisme est vaincu, Alma-Ata est une ruche insouciante. Au centre de la ruche : la Maison des Soviets. Dans les minuscules chambres égalitaires de cet hôtel, toute une intelligentsia que l’exode et la victoire ont réunie : cinéastes, acteurs, peintres, poètes, des plus obscurs aux plus célèbres. Il y a Eisenstein, et il y a Dombrovski, bruyant, insolent, surprenant, avec des mains immenses perpétuellement dansantes, et un rire entre tous reconnaissable. Dans la Maison des Soviets, jamais la porte d’une chambre n’est fermée. Tout se discute, se réinvente, fait débat. On se prête des livres soudain accessibles, Thomas Mann ou encore Hemingway. La mort fut si proche, la vie si fraternelle, et la victoire si belle. La Russie a sauvé le monde. Rien, jamais plus, ne sera comme avant. Et si les guerres patriotiques ne concernent que les atlas, celle-ci, la Grande a été gagnée. Mais il en reste une autre, froide, qui aligne les mots des dictionnaires en ordre de bataille. Cette guerre-là est à peine commencée.

L’euphorie disparaît. À nouveau les colonnes des Pravda lancent des éclairs. C’est le début de ce qui sera appelé la « campagne contre le cosmopolitisme ». À Alma-Ata, le climat politique se modifie et les articles de journaux en sont les baromètres. La plupart des évacués sont rentrés chez eux, à Moscou, à Leningrad. La presse est contrainte de se tourner vers les personnalités locales, l’intellectuel reste la cible privilégiée. Dombrovski, bretteur, éclatant, insolent, toujours sur la brèche, devient un des héros principaux du feuilleton local des calomnies et des dénonciations. On raconte que l’un des auteurs les plus prolixes de ces écrits, un certain Alexis qui fournissait rapport sur rapport, vivait dans la chambre voisine de celle de Iouri Ossipovitch. On raconte que la nuit, dans le couloir, on entendait sa plume grincer. Et au matin, il sortait de sa chambre, accompagné de son épouse, saluait poliment ses voisins, personnages de ses écritures nocturnes, et partait à la rédaction. L’épouse de Dombrovski s’appelait Irina. Dans les années fraternelles des lendemains de guerre, elle avait partagé avec lui tant et tant de discussions passionnées sur l’art et la création. C’est elle qui lui avait fait découvrir les auteurs étrangers introuvables, qui lui avait apporté les livres d’Hemingway. Ce sera elle également qui, dans le bureau des interrogatoires, déclarera en présence de l’accusé : « Dombrovski lisait Hemingway, et pactisait avec les puissances étrangères. »

Car en 1949, c’est la quatrième arrestation : pour la quatrième fois, le même scénario se rejoue. Deux militaires, accompagnés de deux civils à chapeaux, viennent frapper la nuit à la porte de la chambre. Dombrovski est à sa table, il écrit. Cette quatrième fois, il hurle « ne m’empêchez pas de travailler ! » et lance contre la porte le lourd encrier rempli d’encre violette. « Lorsque j’ai compris qu’ils allaient de nouveau m’emmener, je suis devenu fou. Je leur ai balancé l’encrier à la tête, et j’ai tout de suite pensé : c’est fini ils vont me tuer. Eh bien non, ils ne m’ont pas touché. Ont-ils été surpris, qui sait ? Ils me parlaient même avec une sorte de respect. Sans doute étaient-ils habitués à voir trembler tout le monde. Moi, j’en ai eu assez de trembler, j’en ai eu assez de tout, et de leur saloperie de cirque. Je voulais vivre, aimer, écrire. Eux, ils venaient m’enlever la vie, pour la quatrième fois. » À l’origine de cette arrestation, l’article paru dans la Pravda du Kazakhstan du 20 mars 1949 : « Tous ces cosmopolites, ces touristes qui sont venus s’installer à Alma-Ata, ont réussi non seulement à empoisonner la conscience d’un certain nombre de travailleurs créateurs du Kazakhstan, mais à laisser derrière eux leurs agents stipendiés. Parmi eux, l’écrivain Dombrovski, une des figures les plus nuisibles parmi tous les cosmopolites antipatriotes et sans talent qui traînent à Alma-Ata. Quels thèmes agitent Dombrovski ? C’est ou le « marteau de l’âge de pierre » ou une « lady rouge fossile » ou le temps de Shakespeare. Mais ce n’est pas seulement le passé qui intéresse ce renégat. Le dernier « travail » de Dombrovski se trouve être un volumineux roman, Le Singe vient réclamer son crâne qu’aurait pu signer sans beaucoup hésiter l’écrivain fasciste Jean-Paul Sartra (sic). » L’encrier qui dans le « roman fasciste » assomme l’officier nazi vient-il de la nuit de l’arrestation ? À moins que ce ne soit l’encrier du roman qui cette nuit-là vola contre la porte. Arrestation, instruction, interrogatoires. C’est là que se place l’intermède de la jolie voisine et de son témoignage sur Hemingway et la collaboration avec les puissances étrangères. Vingt ans plus tard, Dombrovski, à Moscou, tombera sur un article signé du nom de cette voisine, devenue censeur officiel de moralité des livres destinés à la jeunesse. C’est la seule fois où Iouri Ossipovitch prendra la plume non pour dénoncer une personne (cela, jamais il ne le fera, quelles qu’aient été les rencontres qu’il a pu faire, à son retour, dans les rues où on croisait des délateurs à chaque carrefour) mais par principe. Comme dans l’amphithéâtre de la faculté de Moscou du temps où il était étudiant. Il adressera au responsable de la publication une lettre ouverte qui se termine par : « Je ne veux pas de mal à cette personne. Je veux simplement que l’on sache à qui, chez nous aujourd’hui, est confié le soin de définir où est le mal, où est le bien. » Vingt ans plus tard, l’auteur des articles de laPravda du Kazakhstan, quant à lui, déclarera : « De toute façon Dombrovski était bavard, cela irritait tout le monde. C’est lui-même qui attirait le malheur sur sa tête. Avec ou sans moi, on l’aurait de toute façon arrêté. Alors… »

En 1949, Dombrovski cette fois est condamné à dix ans de camp. Le nord, Taïchet, la litanie des lieux de détention. Quatre ans plus tard, la mort de Staline inverse le courant. Lentement, les camps s’ouvrent. Libération, réhabilitation : temps du dégel. Les revenants arrivent dans les villes, dans les villages. Personne ne les attend. Ils sont maigres, dépenaillés, sans chaussures, sans travail, inutiles. Le pays n’avait pas prévu la possibilité de ce retour. Où mettre cette foule bigarrée, réfractaire à tout repentir, avide d’une existence normale et de chaleur humaine ? Leur présence est une gêne pour ceux qui ont trop dit, pour ceux qui se sont tus. On les fuit, on les repousse, on en a peur. Mais eux, qui sont sortis vivants des convois et des baraques, ont toute une vie à rattraper.

Iouri Dombrovski revient à Alma-Ata. Et en 1958, son roman « cosmopolite » est enfin édité, après bien des lenteurs, des hésitations, des conciliabules et d’interminables passages en commission. Dombrovski y a rajouté un prologue et un épilogue qui font du narrateur, son contemporain et aussi celui des revenants. Un Je-personnage, journaliste dans un pays imaginaire, ressemblant à une France possible dans une Europe qui jamais n’a semblé si lointaine : celle de la guerre froide, du procès des époux Rosenberg, de l’anticommunisme militant. Chroniqueur judiciaire dans un journal local, créé après la Libération, il se bat pour la démocratie, attaque le système en place, défend ce qu’il croit être juste et soudain regarde autour de lui et écrit : « Nous réclamions la corde pour les bourreaux d’Auschwitz et de Treblinka. Des années passèrent. On ne savait plus qui était l’ami et qui était l’ennemi, et on pouvait se demander s’il était plus honorable de traquer les anciens nazis ou au contraire de faire remettre en liberté des hommes qui avaient évité la corde de justesse. » Étrange jeu où le miroir ne renvoie pas le visage de celui qui l’interroge, mais l’image de son contraire. Tout sépare ceux qui ici ou là-bas reviennent, les uns sont nu-pieds et n’auraient jamais dû revenir, les autres sont peu visibles, ont la cravate, l’attaché-case et semblent n’être jamais partis. Car, dans la ville de ce pays imaginaire, voilà que ressurgissent ceux qui avaient été vaincus, mis au ban de l’humanité, les occupants de la veille, les anciens tortionnaires. Voilà que réapparaissent d’étranges publications, que se renouent de troubles complicités qui font tellement penser au passé que le futur soudain reconnaissable, devient effrayant. C’est ce que dit, dans le prologue, le narrateur. Et il décide de rendre publique la véridique histoire de son père, le professeur Maisonnier, anthropologue estimé, qui toute sa vie médita sur le secret des races et celui des origines de l’homme, interrogeant des crânes qu’il polissait minutieusement à l’abri de ses livres et des vitrines silencieuses de son Institut. Peu de temps après l’occupation de sa ville par les nazis, il se donna la mort, laissant sur sa table de travail, ouverts à la bonne page, les écrits de Sénèque, son auteur préféré. Voilà l’histoire telle qu’elle fut inventée en 43 au Kazakhstan, celle d’un monde se revendiquant primate. Le livre paraît mais ne suscite aucune réaction. Personne ne le loue ni ne l’attaque, ni même ne semble le remarquer, comme s’il s’agissait d’un texte écrit à l’encre invisible (à l’exception de quelques lettres de lecteurs, qui en sont d’autant plus précieuses).

En 1961, Dombrovski s’attache alors à l’écriture de ses deux autres romans : Le Conservateur des antiquités, puis La Faculté de l’Inutile. L’écriture reprend son vol, mais cette fois, c’est au-dessus d’Alma-Ata qu’elle tourne, au-dessus de son musée, de ses pierres, de ses ossements, en quête de généalogie, et de la question qui pour elle est essentielle : où donc se terre l’humanité de l’homme ? À quelle profondeur fouiller pour découvrir un fragment de crâne pensant ? Et comment reconnaître s’il s’agit d’un fragment venant de la nuit des temps ou d’un fragment falsifié ? Où chercher cette humanité entre préhistoire et histoire, entre Sénèque et Ponce Pilate, entre Christ et Judas, entre la peur et le silence, la délation et la parole ? Comment la reconnaître, la nommer ?

Iouri Ossipovitch Dombrovski. Dans le camp on l’appelait Don Quichotte, ou encore le Corbeau à cause de sa mèche obstinément rebelle. Il écrivait : « Ce que je voudrais ? Interroger les déserts de l’Asie, ces déserts dont les sables ont enfoui des palais, des villes, des observatoires, des bibliothèques, des théâtres, le Khozem, la Marguiane, la Bactriane. Des sables brûlants où un corps au bout d’un mois est desséché, dur comme du bois, mais intact pour des siècles » ; et mettait à identifier les pierres de son musée le même naturel qu’à parler l’argot du camp. En détention, il correspondait avec sa mère en latin – ce qui mettait en fureur d’impuissance les censeurs des divers établissements où il séjourna. « Là-bas », il avait appris à se défendre au marteau et au couteau, mais aussi à reconnaître à la première trille chaque chant d’oiseau. Il se considérait comme contemporain de son cousin l’australopithèque, de Shakespeare et du « mouton » qu’on lui donnait comme compagnon de cellule, ou du chat égaré venu chercher refuge sur le palier de l’appartement communautaire. Au fil des arrestations, il se faisait qualifier dans les rapports de police, d’abord de Russe puis de Polonais, puis de Juif – et, lui-même, quand il fallait répondre aux questionnaires, inscrivait « nationalité : Tzigane ». Et en 43, après dix ans d’affrontements avec une logique totalitaire, il écrivait un premier livre : l’histoire du singe revenant à travers les âges et les généalogies, réclamer son crâne.

Hélène Châtelain

Aux éditions Verdier

Chez d’autres éditeurs

Le Conservateur des antiquités, Julliard, 1994

La Faculté de l’inutile, Albin Michel, 1988